「流動的4-2-3-1」が生む日本代表の高速アタック アジア杯へ高まる期待と不安材料

中島、南野らが投入されてから「SBが上がる前に攻撃が完結している」

そして先発11人を入れ替えたキルギス戦でも、攻守の状況により変化するシステムは同じだった。ただし、試合経験の違いから至るところでノッキングを起こしていたのは仕方のないことかもしれない。

【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!

キルギスは前後半を通じて放ったシュートが2本(公式記録は1本)と、日本DF陣を脅かすシーンは皆無だった。このため守備陣を評価することに意味はない。そのうえで、チームとして機能していたのは右サイドの伊東純也、室屋成、守田英正の3人による崩しと、守田と三竿健斗によるボランチコンビくらいだった。

1トップの杉本健勇はポストプレーがままならず、攻撃の起点となることができない。原口元気はカットインするものの、そこでフリーズして効果的なパスを出せないし、オーバーラップした山中亮輔を生かすこともできなかった。日本は引いて守りを固める相手に、山中の“出会い頭”のような鮮やかなシュートと、原口のFKを相手GKパベル・マティアシュ(31歳/所属クラブなし)が後ろに逸らすミスから2点を先制したが、決定機と言えるのはこの2回だけだった。

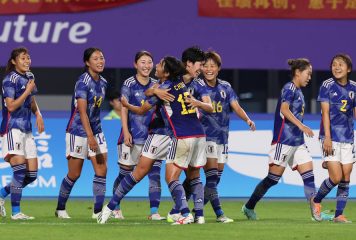

ところが後半14分、杉本に代わり大迫勇也、三竿に代わり柴崎岳、伊東に代わり堂安律、さらに同27分に北川航也に代わり中島翔哉、原口に代わり南野拓実がピッチに立つと、俄然日本の攻撃はスピードアップ。27分に大迫が3点目を奪うと、1分後には大迫、南野、堂安とつないで最後は中島がダメ押しの4点目を奪った。

そのシーンについて右サイドバックの室屋は、「(中島)翔哉とか(南野)拓実はゴールに向かってドリブルする選手で、シンプルに切り裂いていくので、攻撃がシンプルになった。4人で前に行ける。サイドバックが上がる前に攻撃が完結しているシーンが多かったので、バランスを見てやるしかないなと。試合をオーガナイズして、失点しないようバランスを考えた」と攻撃面の変化を語っていた。

六川 亨

1957年、東京都生まれ。月刊サッカーダイジェストの記者を振り出しに、隔週、週刊サッカーダイジェストの編集長を歴任。01年に退社後はCALCIO2002、プレミアシップマガジン、サッカーズ、浦和レッズマガジンなどを創刊して編集長を務めた。その傍らフリーの記者としても活動し、W杯や五輪などを取材しつつ、「サッカー戦術ルネッサンス」(アスペクト社)、「ストライカー特別講座」、「7人の外国人監督と191のメッセージ」(いずれも東邦出版)などを刊行。W杯はロシア大会を含め7回取材。現在は雑誌やウェブなど様々な媒体に寄稿している。