「99%」はプロになれない現実…それでも大学サッカーが“魅力的”である理由

代表選手が続々と誕生…大学チームが秘める特大のポテンシャル

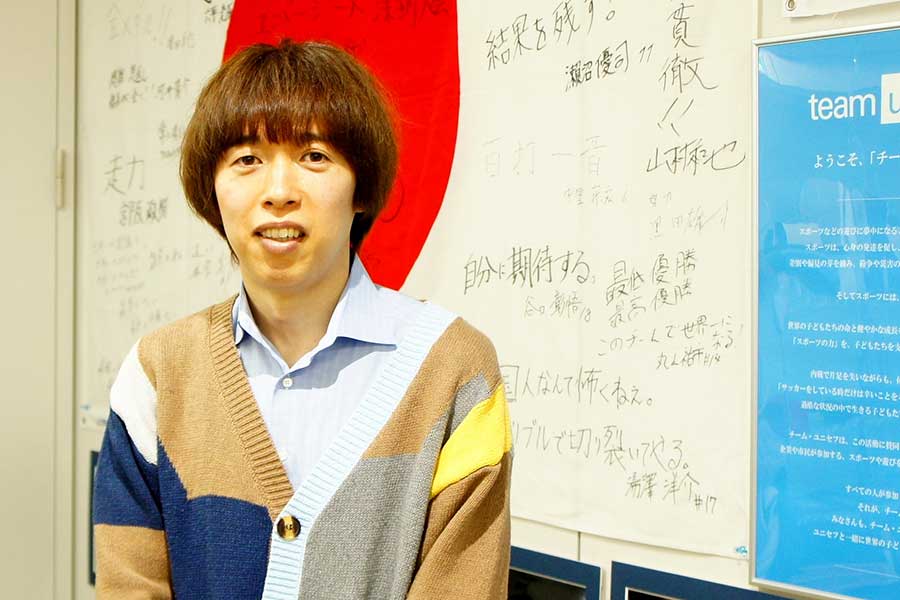

大学サッカー界はプロへの確かな登竜門となっている。こうしたサッカー環境は世界的にあまり類を見ない。(一財)関東大学サッカー連盟と(一財)全日本大学サッカー連盟の専務理事を兼ねる櫻井友氏は、大学サッカー界のポテンシャルの高さを感じつつ、その一方で、課題も少なくないと語る。そこにある葛藤とは――。次代を担う後進へのメッセージとともに、大学サッカー界が果たすべき役割や存在意義、理念、そして今後の在り方について聞いた。(取材・文=小室 功/全3回の3回目)

【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!

◇ ◇ ◇

現在進行中の天皇杯JFA第105回全日本サッカー選手権大会で、関東大学サッカーリーグ戦1部に属する筑波大や東洋大がJリーグクラブを破った。周囲では“ジャイキリ”とはやし立てるが、実はここ数年、こうした事例に事欠かない。

大学勢がJクラブを破っても、もはや“ジャイキリ”とは言えないのではないか――。そんな声が日増しに高まっている。連盟の櫻井氏も、こう自負する。

「大学チームには、Jクラブと互角にやり合えるだけの実力が十分にあると思います」

見逃せないのは、天皇杯での躍進だけではない。2022年のカタール・ワールドカップの日本代表メンバーに大学サッカー界で研鑽を積んだ9名の選手が名を連ねた。例えばそれは、三笘薫(筑波大卒)や上田綺世(法政大卒)、守田英正(流通経済大卒)、伊東純也(神奈川大卒)、相馬勇紀(早稲田大卒)らがいる事実も、大学サッカー界のポテンシャルの高さを物語っているだろう。

高校からプロに進んだ選手と比べて、大学サッカー界への道筋は確かに“出遅れ”に映るかもしれないが、だからといって“遠回り”とは限らない。むしろ大学での4年間が、その後の飛躍につながる貴重な助走期間になり得るだろう。

公式戦ともなれば、Jクラブのスカウト担当者が足繁く通い、若き有望株の成長プロセスに目を光らせている。大学サッカー界への周囲の関心は、非常に高い。だが、なかなか集客に反映されないという現実もある。櫻井氏が胸の内を明かす。

「全国高校サッカー選手権の決勝ともなると、国立競技場が満員になるくらい観客が集まりますよね。でも、大学の試合では、そうはいきません。大勢の人たちの前で、プレーできたら、選手たちにとってすごく刺激になりますし、それによってさらに力が伸びていくはずです。どうやったら、多くのお客さんを呼べるのか。大会の枠組みを見直したり、新たな施策に取り組んだり、今、いろいろなことに挑戦しています」

「プロの養成機関ではない」…大学サッカー界が果たすべき役割とは

2026年に節目の第100回を迎える関東大学サッカーリーグ戦では、こうした課題を解決すべく、具体的な仕掛けを行っている。

以前は一会場で2試合をこなしたり、公共のグラウンドを利用することも多かった。だが、2年前から12チームずつの3部リーグ制に改編し、ホーム&アウェーを原則に試合を実施している。

また、今年度から「クラブチケッティング制(試合の有料化)」を導入した。ホームチームの大学が独自に入場料金を設定し、その収益をチームの強化や運営費、環境整備に充て、より見ごたえのある試合を提供することで、集客力アップにつなげていく――。こうした好循環を生み出していこうというのが主な狙いでもある。

クラブチケッティング制の導入にあたっては「収益の透明性や税金の申告義務を担保するために法人格を有すること」を必須条件にしている。集客力アップの試みであるのはもちろん、同制度の運営にあたる学生スタッフにとっては「収益、税金、法人格」などの用語や概念を通して経済的な社会の仕組みに触れる格好の機会にもなっているだろう。

「お客さんが集まれば、選手たちのモチベーションが高まり、チームの財政面でもプラス効果が見込めますし、ホームゲームの有料試合の実施に関わる学生にとっても貴重な経験になるはずです。上手くいかないこともあるかと思いますが、そこに学びや気づきがあると考えています」

大学サッカー界が果たすべき役割や存在意義、理念について、櫻井氏はこう明言した。

「プロの選手をたくさん輩出していることに目がいきがちですが、大学サッカー界はプロの養成機関ではありません。登録選手数でいうと、全国でおよそ2万人いますが、プロに進むのは毎年200人くらいです。つまり、全体の1%。それ以外の99%の学生は一般企業に就職するなど、違う道を選択していくわけです。そういう現実のなかで、連盟として取り組むべきことは将来、サッカーに関わる・関わらないに関係なく、社会に貢献できるような人材の育成だと考えています。その立ち位置がブレることはありませんね」

「サッカーだけやっていたら、サッカーの本質も理解できない」の重み

サッカーを通して何を学び、それをどう自身の人生に活かしていくのか。そういう視点がとても重要だ、と強調する。

「選手に限らず、学生スタッフと話をしていると、将来サッカー関係の仕事に就きたいという人が多いです。そんな時、サッカー以外のことにも目を向けてみたらという話をよくします。世の中にはサッカー以外に楽しいことや興味深いことがたくさんありますからね。なんでもいいのですが、まったく違う分野を経験したり、違う分野の人と話をするだけでも自然と知識が深まり、視野が広がっていくはずです。サッカー以外の多様な経験がゆくゆくはサッカーにも役立ち、ほかと比較することで、サッカーの面白さや楽しさに改めて気づかされるはずです」

そして、こう言葉を結んだ。

「サッカーしか知らないものは、サッカーすら知らない。サッカーだけをやっていたら、実はサッカーの本質も理解できないのではないかと思います」

慶應義塾大体育会ソッカー部出身で、同大の法学部に在籍していた櫻井氏は、卒業後、韓国の名門・延世大大学院に進み、スポーツ心理学を学んだ。帰国後、身に付けた韓国語を活かし、日本で流行り始めていたK-POP関連の通訳や翻訳の仕事に就いた。

大学サッカー界に携わって丸10年。常識や固定観念にとらわれず、自身の感性や思考の赴くままに、異色とも言えるキャリアを積んできた櫻井氏ならではの、後進へのメッセージにほかならない。様々な経験を通して視野を広げていくことの大切さ、何かを判断する際により多くの選択肢を持つことの大切さが、そこに込められている。

(小室 功 / Isao Komuro)