大卒のシビアな現実「もう少し早く鹿島から」 世代唯一の大学生…先駆者が明かす是非

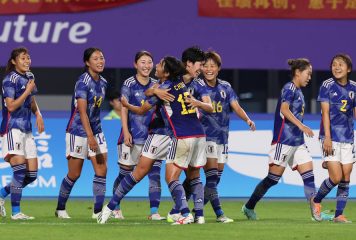

準優勝のU-20ワールドユース、唯一の大学生として参戦した石川竜也氏

日本代表は2026年北中米ワールドカップ(W杯)の出場権を獲得し、本大会へ向けた強化フェーズに突入している。6月シリーズ(オーストラリア、インドネシア)では、1勝1敗とやや物足りなさが残る内容となったが、森下龍矢(レギア・ワルシャワ)、平河悠(ブリストル・シティ)、大橋祐紀(ブラックバーン)ら“大学経由組”が代表の舞台でまずまずの存在感を示した。

【PR】DAZNを半額で視聴可能な学生向け「ABEMA de DAZN 学割プラン」が新登場!

近年、大学を経由してA代表にたどり着く選手が増えている。そこで話を聞いたのが、現在J2の藤枝MYFCでアカデミー・サブダイレクター兼U-15監督を務める石川竜也氏だ。1999年のU-20ワールドユース(現U-20ワールドカップ)準優勝経験者は、唯一の大学生(筑波大)として参戦した経歴を持つ。タレント豊富な黄金世代のなかで大卒としてプロキャリアを積んだ石川氏は、「大学に行って本当に良かった」と語っている。(取材・文=元川悦子/全4回の2回目)

◇ ◇ ◇

森下、平河、大橋――彼らに共通しているのは、いずれも「大学経由の代表選手」という点だ。

森下はジュビロ磐田U-18から明治大学へ進学し、2020年にサガン鳥栖入り。名古屋グランパスへのステップアップを経て、現在はポーランドのレギア・ワルシャワでプレーし、欧州でも成長を遂げている。

平河は佐賀東高校から山梨学院大学に進み、2023年に当時J2のFC町田ゼルビアへ加入。一気にブレイクし、2024年にはパリ五輪代表入りを果たすと、そのまま海外移籍を実現させた。

大橋は八千代高校から中央大学へ進学。大学では渡辺剛(現・ヘント)と共闘し、2019年に湘南ベルマーレ入り。町野修斗(現・キール)が渡独した2023年夏を機にブレイクし、サンフレッチェ広島を経て、2024年夏にイングランドへ渡った。

“大学ルート”の広がりについて、1999年のU-20ワールドユース準優勝メンバーで、当時唯一の大学生として参加していた石川氏は、次のように語る。

「僕がU-20ワールドユースを戦っていた1999年当時、『高卒のトップ選手はそのままJリーグに行く』というのがスタンダードで、自分以外は全員がJリーガーでしたね。僕自身、高校時代は藤枝東で試合に出始めたのが高2の夏頃。代表に呼ばれたのが高3の春で、1年も経たないうちに高いステージに呼んでもらえるようになりました。有難いことでしたが、自分としては『大学に行きたいな』と思っていたし、すぐにプロで通用するとも考えていなかった。フィジカルなど鍛える必要があると感じていました。恩師の服部先生(康雄=現静岡県サッカー協会副会長)も『大学へ行ったほうがいい』と勧めてくれて、先生の母校である筑波大に行くことにしたんです」

サッカー界の「18歳問題」…解決策の1つとなる大学経由のキャリアパス

大学時代、石川は平川忠亮(現・FC琉球監督)や沖田優(現・ザスパ群馬監督)といった、現在もサッカー界で活躍する仲間たちと出会い、切磋琢磨しながら成長を重ねた。自分を客観視しながら、足りない部分を補っていくことができたという。

大学在学中には、同じ静岡県出身の小野伸二(現・Jリーグ特任理事)が18歳で1998年フランスW杯に出場し、高原直泰(現・沖縄SV CEO)や稲本潤一(現・川崎フロンターレ育成部コーチ)らが次々とA代表に引き上げられていった。

「今は大学在学中にサッカー部を離れてJリーグ入りしたり、海外挑戦する選手もいますが、僕らの頃は特別指定などの制度もなかったし、大学に進んだ以上は4年間大学サッカーでプレーし、学業もこなすというのが当たり前でした。あれから20年以上が経ち、大卒選手が増えている背景には、いろいろな理由があると思います」

そう語る石川だが、同世代のタレントたちと異なるキャリアの歩み方に誇りを感じているという。

「筑波大の後輩にあたる三笘薫選手(ブライトン)みたいに『本気で勉強したい』と考えて大学へ行く人もいるでしょう。彼の場合、川崎U-18からトップ昇格の話があったなかで、筑波行きを自ら志願したと思います。それに早い段階で海外へ行きたいと考えていたとも聞いています。大学というのは何かしらの目標や目的があって行く場所。選択は人それぞれですが、僕自身は大学の選択はありかなと思いますし、行くことで得られるものも多いと思います」

ユース年代までは超過密日程で実戦を重ねてきた選手たちが、プロ入りを果たした途端、出場機会に恵まれず、成長スピードが鈍化する。こうしたポストユースの現実である“18歳問題”を考えても、大学経由のキャリアパスには大きな意味がある。

この問題に対して、日本サッカー協会(JFA)やJリーグも強い危機感を抱き、対策に乗り出している。今年から両者の協働によるU-22・Jリーグ選抜の活動が始動。さらに2026年からU-21リーグの発足が決定し、若手の出場機会を確保する新たな枠組み作りが進められている。

しかし、こうした施策だけで18歳問題のすべてが解決されるわけではない。大学サッカーには、すでに一定の受け皿としての競争力があり、近年は選手・指導者ともにレベルが着実に向上している。その先駆者である石川も恩恵を受けた1人だ。

「僕は筑波(大学)に行って本当に良かったと思っています」と、石川はしみじみと当時を振り返る。

大学→プロ入りのシビアな現実「もう少し早く鹿島から出る選択肢もあった」

もっとも、大学を卒業してからのプロ入りにはシビアな現実も伴う。即戦力として活躍しなければ大きな飛躍は望めない。

石川は2002年に鹿島入りしたが、1998年フランスW杯メンバーの相馬直樹(現・鹿児島ユナイテッドFC監督)が同ポジションに君臨し、定位置奪取には至らなかった。その後、2004年には同い年の新井場徹が加入すると、競争がさらに激化。2006年5月には当時J2の東京ヴェルディへレンタル移籍し、2007年にはモンテディオ山形へ移籍した。

「今となれば、もう少し早く鹿島から外に出る選択肢もあったかと思いますが、当時は今ほど移籍が流動的ではなかったですよね、それに代理人を付けるのもまだ一般的ではなかったので、移籍しづらい環境にあったのは確か。選択肢が少なかったのはあります」

自身のキャリアについて、石川はこう語る。

「27歳まで鹿島にいたことの善し悪しをこの段階で振り返ってもしょうがない。大学からプロ入りして早いタイミングで動いていたら、30歳くらいで引退していた可能性もありますよね。モト(本山雅志/現・鹿島アカデミースカウト)や加地(亮/現・解説者)のように、30歳を過ぎてから海外に行く選択肢もあったかもしれませんが、僕はそこまでの視野を持てていなかった。最終的に山形で38歳まで現役を続けられたのは価値あること。そこはすごくポジティブに捉えていますし、現役のキャリアに悔いはありません」

石川はキッパリと言い切った。彼らの世代が直面してきた壁があったからこそ、徐々にレギュレーションが変わり、現在は柔軟にキャリア選択ができる時代を迎えている。大卒の日本代表選手がこれほど増えたのも、こうした先駆者たちの努力と苦労があった結果なのだ。

だからこそ、石川竜也という1979年組の大卒左サイドバックが日本サッカー史に果たした役割と、その価値を改めて認識しておきたい。彼の存在は、今につながる大きな礎だった――そこは強調しておくべき事実だ。(文中敬称略)

(元川悦子 / Etsuko Motokawa)

元川悦子

もとかわ・えつこ/1967年、長野県松本市生まれ。千葉大学法経学部卒業後、業界紙、夕刊紙記者を経て、94年からフリーに転身。サッカーの取材を始める。日本代表は97年から本格的に追い始め、練習は非公開でも通って選手のコメントを取り、アウェー戦もほぼ現地取材。ワールドカップは94年アメリカ大会から8回連続で現地へ赴いた。近年はほかのスポーツや経済界などで活躍する人物のドキュメンタリー取材も手掛ける。著書に「僕らがサッカーボーイズだった頃1~4」(カンゼン)など。